創世記十八章十六至三十三節

《禱告系列五》

林永健牧師

福遍中國教會

2018.09.23

國語堂

引言

1. 代禱是我們基督徒的權利,我們為別人代求,這是禱告重要的一部分,聖經記載第一個較長的禱告是代禱的禱,記載在創世記十八章十六節至三十三節,是亞伯拉罕的禱告,亞伯拉罕以與神立約義人的身分為所多瑪和蛾摩拉求神饒恕與憐憫。

這禱告很特別,也有很多難解的地方,首先是經文的中心思想是什麼?是神的公義與公正的主題嗎?神的公義與公正有很多爭議的神學問題;第二,這段經文今天如何應用?對我們有什麼意義?

2. 經文的結構上可分為三段:

三人就從那裡起行,向所多瑪觀看 16

一、耶和華的獨白 17-19

二、耶和華的宣告 20-21

二位天使離開那裡,向所多瑪去 22

三、亞伯拉罕的禱告 23-32

耶和華說完了話就走了 33

第一段三個客人(16)、第二段之後,兩個走了去所多瑪(22)、第三段之後,最後耶和華也下去了所多瑪,也走了(33)。

3. 讓我們先來看一下亞伯拉罕禱告的起因(20-21)。

20 耶和華說: 「所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重, 聲聞於我。」

所多瑪和蛾摩拉傳統的位置是在希伯崙向死海的方向十八哩,或在死海北面或東面,現在已經不存在,但所多瑪和蛾摩拉成為罪惡的地方的代名詞,這裡說:所多瑪和蛾摩拉的罪甚重,聲聞於天,這聲音是受壓制、受欺負的人痛苦的聲音,所多瑪和蛾摩拉的罪是道德敗壞、傲慢無視基本人權,社會上不義的事,現在神宣告,不義的人受公義的神公正審判的時候到了。

神現在下去察看他們所行的,這裡不是否定神無所不知的能力,而是強調神的公正,祂耳聞,現在要去察看--眼見,表示公公正正的判決。

一、義人的禱告

1. 所多瑪和蛾摩拉不義的人與亞伯拉罕是個義人成強烈的對比,亞伯拉罕因為相信神,神稱他為義(人)(創 15:7),亞伯拉罕在神的眼中是個義人,寄居在迦南地為客旅,住在不義的人當中。

2. 17 耶和華說:「我所要做的事豈可瞞著亞伯拉罕呢?18 亞伯拉罕必要成為強大的國;地上的萬國都必因他得福。19 我眷顧他,為要叫他吩咐他的眾子和他的眷屬遵守我的道,秉公行義,使我所應許亞伯拉罕的話都成就了。」

亞伯拉罕在神面前有特殊的地位,神「眷顧」他,「神和他知交」(呂振中譯本),原文 yada 意思是神知道他,認識他,認得他,含有立約的專有意思,神立約的伴侶,是神的盟友,神接納他承認他與神立約的關係。

神與亞伯拉罕立的約,他必成為大國,地上萬國都必因他得福,神接納亞伯拉罕為盟友,因為亞伯拉罕相信神,順服神的吩咐,神稱他為義人。

新約的信徒我們有份於亞伯拉罕的約,那些以信為本的人,就是亞伯拉罕的後裔,因信神而被稱為義,我們也成為神祝福萬國的管道。

3. 舊約義人的意思,不是說義人是完全人,沒有犯罪,亞伯拉罕並不是完全人,他也犯錯,義人是指那些在神的約中、遵守約的吩咐的人,義人是有約的人!

羅得也是個義人,他是亞伯拉罕的姪子,包括在神與亞伯拉罕立約,敬拜耶和華,彼得後書二章指羅得是個義人,卻住在罪人中間,天天為他們傷痛(2:6-8),而創世記的主題就是說與神立約的子民產生的經過,他們是如何生活的。

義人在罪人中間是有中保的責任,使地上的萬國得福,這約最終在耶穌基督的身上完成拯救世人。

義人第二個責任是遵守神的道(the way of the LORD),活出與傳承神做事的方法,雖然是生活在罪人中間,責任是活出神的生活,行事為人反映神的道。而神的道在這裡特別指明是「秉公行義」(doing righteousness and justice),中文翻得很好,「行」-- 動詞;「公義」與「公正」是兩個名詞,行公義與行公正。

公義:無可指責的行為 誠實、可靠 正義。

公正:不受偏袒、自身利益、偏見或欺騙的影響, 按既定標准或規則行事。

「秉公行義」注重人與人之間的關係,道德、司法、執法要公正與社會上人與人之間的不公義成對比。「秉公行義」是義人的責任,我們生活在異鄉為客旅(ger),神眷顧我們為盟友,我們祝福萬國的方法是「秉公行義」,使神所應許成就了。

這是為什麼神要將毀滅所多瑪和蛾摩拉的事告訴亞伯拉罕,神期待亞伯拉罕做他義人的責任,成就神應許亞伯拉罕使萬國得福的話,讓他為所多瑪和蛾摩拉祈求。

4. 亞伯拉罕的禱告(23-32)是義人應該有的禱告,是使萬國得福的禱告(missional prayer)為迦南地的人禱告,為兩個罪惡甚重的城市禱告,這代禱不是為自己禱告,也不是為朋友禱告,而是為萬國的禱告,求神的公義與公正彰顯,促進公義與公正,對象甚至是自己痛恨的罪人。

5. 你有沒有做過亞伯拉罕的禱告?為社會不公不義的事代求?

今天我們或許看見惡人享福,義人受苦,我們的責任就是為這些不公不義的事來代禱。詩篇七十三篇詩人的愁苦:「我見惡人和狂傲人享平安就心懷不平。他們死的時候沒有疼痛;他們的力氣卻也壯實。他們不像別人受苦,也不像別人遭災。所以,驕傲如鏈子戴在他們的項上;強暴像衣裳遮住他們的身體。他們的眼睛因體胖而凸出;他們所得的,過於心裡所想的。他們譏笑人,憑惡意說欺壓人的話;他們說話自高。他們的口褻瀆上天;他們的舌毀謗全地。所以神的民歸到這裡,喝盡了滿杯的苦水。」(3-10)

而義人則「終日遭災難;每早晨受懲治。」(14)是不是沒有公義?沒有公正?神眷顧我們認得我們為盟友,我們的責任就是為這些不公不義的事來代求,為世界代求、為社會代求、為國家代求、為這城市代求、為罪人代求,為義人代求,求神彰顯祂的公義與公正!

6. 七十零代初,蘇恩佩從台灣留學回到香港,有一天她看見報紙上一段新聞,說一個女孩子被人強姦之後從高樓上推下來,她看見這新聞,在神的面前大哭,為香港的年青人代禱,求神施恩與憐憫,突破運動因此而生,服侍香港年青的一代,現在已經四十多年了,這是義人的禱告。

美國有一個基督徒的機構,International Justice Mission(IJM),是專門在世界各地根據法律為受不公不義所欺壓的人打官司,是一群基督徒的律師盡上義人的責任,為社會上不公不義的事,在神的面前伸冤。

我們呢?當我們看見美國東岸,一千多人被三百個天主教的神父性侵犯,我們有何反應?我們不能漠視,我們有責任為這些人代求,這是義人的責任。

二、謙卑卻大胆的禱告

1. 「積極、大胆、肯定」但卻是「謙虛、順從」的態度:「我雖然是灰塵,還敢對主說話。」(27)

2. 「害怕」(請不要動怒)兩次,但「相信神的公義與憐憫」,「敢」兩次,求一次又一次,三次重複兩次,共六次的祈求。

3. 「冒險、勇敢」(從 50 人, 45 人, 40 人, 30 人, 20 人, 最後 10人),卻是與神「親密與充滿激情」的關係,亞伯拉罕「站在耶和華面前」,有敬拜的意思,這代求是建基於與神是盟友的關係。

4. 我們或許很羡慕亞伯拉罕與神討價還價的親密關係,認為這只是亞伯拉罕信心之父特有的經驗,不是的!我們新約的信徒,是神兒女的身分,是因信成為亞伯拉罕真正的子孫,我們可以坦然無懼的來到神施恩的寶座前,為眾人代求,聖靈住在我們心中,為我們求,與我們的心一同呼叫阿爸父!這種與神親密的關係是我們的,我們可以像亞伯拉罕一樣,大胆卻是謙卑、勇敢、親密地向神禱告祈求。

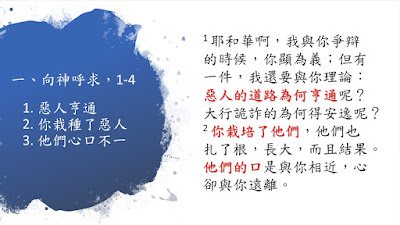

三、祈求公義與公正的禱告

1. 23 亞伯拉罕近前來,說:「無論善惡,你都要剿滅嗎?24 假若那城裡有五十個義人,你還剿滅那地方嗎?不為城裡這五十個義人饒恕其中的人嗎? 25 將義人與惡人同殺,將義人與惡人一樣看待, 這斷不是你所行的。審判全地的主豈不行公義嗎?」26 耶和華說:「我若在所多瑪城裡見有五十個義人,我就為他們的緣故饒恕那地方的眾人。」

2. 亞伯拉罕的禱告是義人的責任,求神的公義與公正彰顯,亞伯拉罕的代求是為了義人的緣故饒恕所多瑪和蛾摩拉不的眾人,不做神要做施行審判的事。

亞伯拉罕三次提出愈來愈尖銳的問題:

1)「無論善惡,你都要剿滅嗎?」(23)

2)「將義人與惡人同殺?這斷不是你所行的。」(25)

3)「將義人與惡人一樣看待, 審判全地的主豈不行公義嗎?」(25)

六次的祈求:

1)假若那城裡有五十個義人,你饒恕嗎?23-25

我若見有五十個義人,我就饒恕。26

2)假若這五十個義人短了五個,你毀滅嗎?27-28

我若見有四十五個,我也不毀滅。28

3)假若在那裡見有四十個怎麼樣呢?29

為這四十個的緣故,我也不做這事。29

4)假若在那裡見有三十個怎麼樣呢?30

我若見有三十個,我也不做這事。30

5)假若在那裡見有二十個怎麼樣呢?31

為這二十個的緣故,我也不毀滅那城。31

6)假若在那裡見有十個呢?32

為這十個的緣故,我也不毀滅那城。32

亞伯拉罕的代求,有幾點我們要注意的:

1)亞伯拉罕的禱告是為了義人的緣故,求神饒恕施恩,重點是「義人」,六次的祈求,義人在先,因為義人的存在,義人的緣故,而饒恕,這是義人的影響(the impact of the righteous)。

2)神並不是因為義人的緣故,而捨免罪人的罪,罪人的罪並不能因為義人的義而得捨免,這是聖經清楚的教導,只有耶穌,祂是完全的義人,祂的義成為我們的義(羅 5),我們的義並不可能成為罪人的義,也不可能使他們的罪得捨!

以西結書十八章說得很清楚:父親吃酸葡萄,兒子的牙不酸,父親的義不能代替兒子的義。

哈該書第二章說:不潔是可以傳的,但聖潔卻是不可以,一杯乾淨的水,一滴不潔淨的水進去,就把整杯水都弄髒;一杯髒的水無論你把多少乾淨的水倒進去,也不會使髒的水變為乾淨。

3)神說:「因為五十個義人,我就饒恕!」(26)「饒恕」(spare)是拿走的意思,不做這事,指的是毀滅這城,是拿去審判、罪的刑罰,並不是捨罪,除罪,只是捨去眼前的審判,甚至指的是暫時性的拿走,為了是義人的緣故,意思是讓義人有機會去改變一切。

這是公正嗎?神免罪債是恩典,恩典不是必然的,是神的主權,神願意把義人作盟友,給他們代求的權柄,因為義人的代求而捨去罪人的刑罸,絕對是神可以做,是神的主權,並不是神不公正!

4)事實上,義人與罪人一同被殺常常發生,是不是?亞干犯罪,以色列打敗,三千人逃跑,三十六人被殺(書 7);以色列人被擄到巴比倫,其中有惡人也有義人,卻一同受罸,義人與罪人一同被殺,這是人類團體的性格(corporate connectedness),這也是為什麼我們要為義人祈求,求神彰顯公正與公義,求神施恩讓祂的公義與公正彰顯。

亞伯拉罕的禱告重點是義人的影響,義人的緣故,彰顯公義與公正。我們有責任去伸張正義與公正,為世界代求。

5)為什麼從五十個義人減至十個義人就停止了?為什麼不減至五個或甚至一個?

這個問題不能從人數上去看,要從舊約的背景來看,從群體的角度來看,五十個義人比十個義人多,義人的群體影響力五十人比十個人應該是多,人愈多影響力應該更大,當時的城市平均只有一百人,五十人是人口百分之五十,神說可以;五是一個家庭的數目,減去一個義人的家庭,只有四十五個義人,神說可以;十個人是最少群體的數目,是一個城市最基本的數目之代表,亞伯拉罕在這最基本的數字是最低的了,他是從一個群體的數目去求,重點是義人的群體在城中的影響,成為祝福的管道,正如亞伯拉罕成為萬國得福的管道一樣。

3. 義人能在罪惡甚重的環境中產生作用嗎?(Can good people make a difference in the world?)每天我們看見的是令人灰心的新聞,月圓人不圓,我只是一個無名小子,我能做什麼?等我努力發財之後,成功之後,有影響力,那時候我可以影響別人,改變世界,伸彰正義與公正。靠自己去改變世界不是神的心意,義人永遠只是少數的人,聖經教導我們,我們是神眷顧的人,是與神有約的人,神給我們代求的特權,義人的責任是為公義與公正祈求,作中保,這是我們改變世界的方法。

4. 代禱不是強迫神為我們做事,而是神給我們的特權,是按著神的旨意去代求,求神彰顯公義與憐憫,代禱的力量是大的。

5. 最近在我一個釋經講道的班上,十一位同學,有八個是女生,他們對教會打壓姊妹,不讓她們領導,不讓她們講道,在教會中遭受歧視,有很大的困惑,女人在教會中的角色是很複雜的問題,聖經說男人是女人的頭、妻子要順服丈夫、不許女人講道... 這些經文的意思是什麼,並不是今天講道的主題,但兩千年來,教會的歷史,對女人有很多不公不義的事,如指女人是犯罪的源頭,不應該有同等的地位,甚至說女人是次等的被造,男人是按神的形象造的,女人卻只是按男人的形象造的,女人是禍根,今天仍有不少的教會,認為教會中男人是女人的頭而不容許女人甚至帶領查經!我們對這些不公不義的事何責任?

6. 教會對社會中貧富不平均有何反應?低下人口的苦情上達天上,老闆的收入是替他打工的女工幾百萬倍,這是公正與公義嗎?甚至女工賺的錢又被老闆賺回去,住的地方是老闆的租出去的,吃飯是老闆開的飯店,貧富不均是問題嗎?是義人該代求的嗎?

社會不道德的事,姦淫、小三、同性戀的行為,社會上罪惡甚重,我們又有什麼的責任與反應?

亞伯拉罕的禱告教導我們義人的責任,要成為代禱者,成為祝福的管道,使公義與公正彰顯,使罪惡之城得饒恕,把審判拿去,求恩典與憐憫。

7. 這週美國最高法院提名大法官,這事影響深遠,最後一分鐘,提名的人被控三十六年前性侵犯一位同學,基督徒的立場為了達到目的有沒有底線?底線在那裡?

這幾天我用詩篇八十九篇十四節來禱告,為美國禱告:「公義和公正是你寶座的根基, 慈愛和信實行在你前面。」 神的公義、公正、慈愛與誠實成為我的祈求,成為我的代求。

「惟願公平如大水滾滾, 使公義如江河滔滔。」(摩 5:24)

結論

公義與公正、慈愛與誠實正是福音的中心,神是公義的,神讓祂的愛子為我們承担了罪的惡果,是神慈愛與誠實的表現,義人的禱告是以福音去禱告,求神彰顯祂的公義、公正、慈愛與誠實,「惟願公平如大水滾滾, 使公義如江河滔滔。」(摩 5:24)。

討論問題

1. 這是一段困難明白的經文,你認為經文的主題與中心思想是什麼?

2. 我們跟隨神的人,應如何為充滿罪惡的群體禱告?

3. 義人在社會應該有何責任與影響?如何以福音為人祈求?

4. (本週行動計劃):請為福遍這城禱告,發揮義人的功效。

寫這篇講章的過程與一些的考量:

林永健

1.