敬拜為首要

《以斯拉記一》

拉 1:1-11

福遍中國教會

林永健牧師

2025.07.27

粵語堂

引言

2001年9月11日,星期二早上8:46,你還記得當時你在哪裡、正在做什麼嗎?我那時在加州沙加緬度講道,住在倫思學牧師家中。清晨六點多,他敲我的門說:「出大事了!」原來,一架民航機AA11撞上了紐約世貿中心的北塔。接著我們親眼在電視上看到第二架飛機UA175撞擊南塔,兩座高樓相繼倒塌。

911事件改變了整個世界。美國當年出兵阿富汗,2003年又進攻伊拉克,推翻海珊政權。政治明顯右轉,國防預算大幅增加,導致國債飆升。這些大事件改變了國際格局。作為信靠神的人,我們不禁要問:神在哪裡?

2008年8月,北京成功舉辦奧運,成為中國邁向世界大國的重要里程碑。奧運主題「同一個世界,同一個夢想」(One World, One Dream),展現了中國的崛起。2013年習近平上台,國內呈現欣欣向榮、開放進取的景象,政府甚至主動與家庭教會接觸,展現友好態度。當時的中國家庭教會對未來充滿期待,盼望能有更大的自由,甚至公開聚會,訂下2030年讓信徒達到全國人口30%的目標。若實現,中國將成為歷史上信徒最多的國家,也有潛力成為宣教的大國。

然而,人心籌算只是片面的願景。隨著習近平鞏固權力,中國政治逐漸左轉,教會遭遇嚴厲打壓,外籍宣教士全數被驅逐,教會空間不斷被壓縮。

那麼,神在哪裡?我們該如何理解生命與國際局勢的變動?作為神的子民,我們應該清楚,今天我們在新聞中所見的大事,以及將來發生的事件,無論看來是善是惡,背後的主宰並不是那些擁有權勢的領袖和他們的政策。

真正掌管歷史進程的,是那位永活的神。祂正按著祂的國度計畫,細膩地引導整個人類歷史的發展。我們常錯覺上帝的國度與人的國度是兩個不同不相同的世界。但其實神沒有離開人的世界,他主導歷史,成就祂的旨意。我們被召要參與祂在世上的旨意。

今天我們要看的經文是《以斯拉記》第一章。以斯帖記系列八講的第一講。

《以斯拉記》和《尼希米記》原本是一卷書,記錄了以色列人被擄七十年之後,三次回歸重建過程中的歷史。

主前597年,耶路撒冷第一次遭巴比倫攻擊,聖殿器皿被擄,百姓開始被流放。到了主前586年,聖殿被徹底摧毀,流亡正式展開。三次被擄事件中,約有兩萬多猶太人被擄到巴比倫,其中包括所有社會菁英。

他們被安置於巴比倫帝國各地,提供勞力、鞏固政權。猶太人在當地逐漸安頓下來,從事農業、商業與官職等工作,亞蘭語也逐漸取代希伯來語成為他們的主要語言。巴比倫政府在一定程度上容許他們保持宗教自治。七十年過去了,第一代被擄之人逐漸凋零,新一代在巴比倫出生的猶太人(BBJ)成為主體,以斯拉與尼希米皆屬此群體。

當以色列人被擄到巴比倫,這段長達七十年的流亡生活,對他們的民族、信仰與敬拜生活產生了深遠的影響,成為整個民族歷史中的重要轉捩點。這段時期的三方面影響,至今仍深深烙印在猶太民族的集體記憶中:

民族身份受損

巴比倫的毀城與擄掠,不只是政治與軍事上的失敗,更是對以色列民族身份的根本打擊。亡國之後,百姓失去了土地、國王、首都與自立的制度。他們不再是「耶和華選民的國度」,而是成為四散的異地寄居者,被視為戰敗者與奴僕。這樣的處境讓他們的民族認同感受到空前的挑戰:在異國他鄉,語言、文化與生活方式逐漸被同化,甚至面臨信仰流失的危機。他們不再是那個擁有王國與聖城的民族,而是一群流離失所的被擄者,身分的迷失讓他們痛苦掙扎。

敬拜生活中斷

聖殿的被毀與祭司體系的崩潰,使以色列人無法再按律法獻祭,敬拜也無法照摩西五經的規定進行。這不只是宗教儀式的停止,更是他們與神關係的重大危機。聖殿原是神同在的象徵,如今卻成為一片廢墟;利未人與祭司無所事奉,敬拜生活被迫轉型。許多學者認為,這段時期促成了猶太會堂的出現與律法教導的深化。沒有聖殿,他們轉而重視聖經誦讀、守安息日與家庭中的信仰傳承。儘管敬拜形式被迫改變,但這段信仰的淬鍊,使他們更深體會「神的同在不受地點限制」。

渴望歸回與重建

異地扎根,許多百姓的心仍深深懷念錫安。他們渴望重返故土,不只是為了回家,更是希望恢復與神的關係。他們知道,唯有重建聖殿、恢復敬拜、重新守約,他們的身份才得以重塑,他們的信仰才得以傳承。他們在詩篇中寫下:「我們坐在巴比倫的河邊,一追想錫安就哭了。」這是被擄百姓的心聲,是流亡中的信仰呼喊。這種歸回的渴望,成為後來《以斯拉記》和《尼希米記》記載的復興行動的動力源頭。

《以斯拉記》和《尼希米記》記錄了以色列人被擄七十年之後,三次回歸重建過程中的歷史。

第一次回歸:所羅巴伯,重建聖殿,拉1-6

第二次回歸:以斯拉,重建人民,拉 7-10

第三次回歸:尼希米,重建城牆,尼希米記

三次回歸的總人數,約五萬人,佔當時估計流浪巴比倫猶太人的人口之一半。換句話說,不是所有的人都回去,只是其中一部分的人決定回歸,歷史上,稱為第二次「出埃及」。

分享三點:

- 我們相信神介入歷史,成就祂對我們的應許

- 神激動我們與我們的回應

- 敬拜為一切的優先

一、神信實的介入與應許的成就(1:1–4)

以斯拉記 1:1

波斯王古列元年,耶和華為應驗藉耶利米所說的話,就激動波斯王古列的心,使他頒布詔令,宣告全國:

波斯王古列(即居魯士二世)即位的第一年,成為國際政治的轉捩點。主前539年,波斯軍引導幼發拉底河改道,在巴比倫王伯沙撒與全城沉醉之際,未經戰鬥便攻下巴比倫(參見《但以理書》第5章),結束了巴比倫帝國的統治,開始了波斯帝國。

政權的更替,改朝換代,是歷史的大事,對歷史具有重大意義。古列隨即頒布詔令,並以書面形式記錄下來:

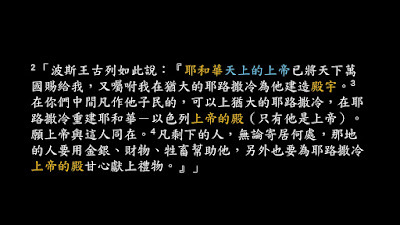

2–4節

波斯王古列說:「耶和華─天上的神,已將天下萬國賜給我,又囑咐我在猶大的耶路撒冷為祂建造殿宇。在你們中間,凡屬祂子民的,可以上耶路撒冷去,重建耶和華─以色列神的殿(只有祂是神)。願神與他們同在。凡其餘之人,無論住在哪裡,當地居民要以金銀、財物、牲畜幫助他們,並為耶路撒冷神的殿甘心獻禮。」

這道詔令在聖經中出現兩個版本:一個記於《以斯拉記》1章,以希伯來文書寫,是對猶太百姓的公開宣告;另一版本記於第6章,為波斯官方檔案,以亞蘭文記錄,進一步確認了詔令的法律效力與權威性。

這顯示猶太人的歸回與重建,不僅僅是宗教熱忱的表現,更獲得波斯帝國法律的支持。

考古發現也印證古列征服巴比倫及其詔令的真實性。例如1879年出土於巴比倫的「古列圓柱」,它的長度為九英寸,直徑為四英寸,現收藏在大英博物馆。上面以楔形文字記載:「祂(瑪杜克,古列所敬拜之神)使古列進入巴比倫,毫無災禍地奪取城池。」文中亦記載,古列歸還各國神像與器皿,允許他們重建廟宇,以求神明祝福。他寫道:「願我重新安置的所有神明,每日為我向貝爾與尼布求長壽。」

巴比倫帝國以殘暴統治四方,古列則以仁慈治國,歸還各國神像與器皿,允許各國重建廟宇,這是古列的政策,並不只是對猶太人如此,帝國的政策與上帝的計劃,如像是兩個不相同的事,帝國的層面,神激動古烈,第一節

然而,《以斯拉記》的作者盼望讀者看見更深層的屬靈意義:古列元年與詔令的重點,不僅是國際局勢的變化,更是神信實應許的彰顯。神親自介入歷史,應驗祂藉耶利米所說的話,這也成為《以斯拉記》復興歷史的起點。

神的介入,正是祂成就話語(應許)的方式。作者要我們明白,古列登基與詔令的頒布,不僅是政治事件,而是神在歷史中的作為。雖然古列的崛起在國際間意義重大,但我們不能僅從人類的政治角度解讀,而必須從屬靈角度看見神的手。

《以斯拉記》1章1節強調古列元年的詔令,其意義在於「要應驗耶利米的話」。原文中「為要」(in order to)語氣強烈,置於句首,突顯其目的性:是神親自推動歷史進程,使祂的話語得以實現。這也奠定《以斯拉記》復興與重建的主軸──神親自行動,要成就與祂子民所立的約。

神的作為具體體現在祂「激動居魯士王的心」。英文新國際版(NIV)譯為 "The LORD moved the heart of Cyrus",而原文字義更直接:「使他的心被激動」,這是主動差使的語態,語氣強烈,顯示神親自驅動古列,甚至古列本身也不能違背神的旨意。

事實上,耶利米早已預告這一幕。《耶利米書》51章11節記載:「耶和華激動瑪代諸王的心,因為祂的旨意是要毀滅巴比倫。」這明確表明,神親自興起古列攻打巴比倫,作為對褻瀆聖殿的審判(參耶25:12)。

神的激動,不僅實現祂的話語,也使祂的百姓蒙福。《以斯拉記》1章1節若無神的激動,巴比倫不會敗亡,古列不會登基,更不會頒布歸回詔令,神藉耶利米所說的話就難以應驗。

從這些歷史發展可見,不論國際局勢多麼動盪,領袖如何更替,真正掌權的是永活的神。祂親自安排每一步,實現對祂百姓的旨意。

掌管歷史的神,今日仍然掌管萬有,世上的政權和所發生的事,無一不在祂權柄之下。「天上的上帝」(God of Heaven),在第一章中出現五次,天上的上帝是主角,這是神主導的事件,神確實成就了祂的話,讓祂的百姓得以復興,也審判了仇敵。

神的計劃之目的是恢復神與人的關係,短短七節中,聖殿共被提到五次,可見重建聖殿並非單為政治或宗教利益,而是復興的核心。對於被擄的以色列人而言,聖殿象徵著信仰的根基與身分的恢復。

應用:中國教會的故事,是神的作為。

二、神的激動與百姓的回應(1:5–8)

當神開始祂的工作時,祂不僅掌管君王的心,也感動人的心,使祂的旨意得以成就。《以斯拉記》1:5–8清楚地描述了這樣一幅圖畫──從帝國到個人,神主動地激動人心,使百姓起來回應,投身於敬拜的重建。

神的激動與百姓的回應(1:5–8)

這段經文構成了一個完整的神學「夾框」(inclusio)──從第1節神激動波斯王古列,到第5節神激動百姓的心,顯明整個歸回行動,不論是政治環境還是個人意志,都是出自神的主權與感動。

1:5 首先回應神呼召的是:

猶大和便雅憫的族長:這兩支派曾組成南國猶大。他們雖已被擄多年,仍保有對神選民身分的認同。

祭司與利未人:他們是聖殿敬拜中不可或缺的核心人物。若無他們,敬拜制度無法恢復,重建計畫也將停滯。

凡被神激動心的人:這是一個總括性的描述,涵蓋其他一切願意回應的人。他們的心被神感動,願意離開熟悉的生活,踏上重建聖殿的旅程。

這裡的「激動」一詞,與第1節古列被激動所用的字完全相同,突顯了無論是外邦君王還是普通百姓,都是神工作的對象。神掌管人心,也親自挑旺人的靈,使人回應祂的計劃。

1:6

「他們四圍的人」──也就是留在巴比倫、或住在歸回者周圍的居民──也起來支持。他們主動奉獻金銀、財物、牲畜與珍寶,甚至獻上甘心的禮物。希伯來文將這些人放在句首,強調他們的參與與支持。雖未親自歸回,他們卻成為神計劃中的祝福者。

屬靈意義與應用

神的計劃不是單靠一兩個人完成,而是需要整體群體的回應與參與。被激動的不只是「有能力的人」,也包括平凡的信徒──他們回應神的呼召,甘心冒險、放棄安穩、重新開始,只為了恢復與神的關係、重建敬拜的生活。

在以斯拉記第2章中,回歸者的人數約五萬人,大約佔當時流亡在巴比倫猶太人總數的一半。這些人中,大多數其實是「巴比倫出生的猶太人」(BBJ),他們從未親眼見過耶路撒冷,講的是亞蘭文,在巴比倫生活、工作、結婚、生子。他們要回去的,是一個他們只聽說過、卻未踏足的「故鄉」。

這不是一趟旅遊,而是一場信心的行動。他們要離開熟悉的生活,翻山越嶺,踏上一條充滿不確定與挑戰的道路,開始一個全新的生活,只因神在他們心中激動了那一份敬拜的渴望。

應用反思與例子

今天,我們是否仍然敏銳於神在我們心中的感動?神是否正在呼喚我們從「熟悉的安逸」中起來,投入祂的國度計劃?

例子一:短宣回應神的感動

有一位職場基督徒,在一次差傳年會中被神的話語激動,決定請假兩週,參與到東南亞的短期宣教服事。雖然語言不通、氣候不適、文化差異大,但他說:「我不能不回應神的呼召。」

例子二:投入教會建堂或植堂

有些信徒在教會建堂或植堂計畫中,選擇離開原本熟悉的環境與社群,進入一個新的城市或群體,只為讓更多人能夠敬拜神。他們不是因為環境吸引,而是因為神的感動與使命的呼召。

這些人就像以斯拉記中的歸回者,他們聽見神的呼召、心被激動,就願意起來回應。你呢?若神今天感動你的心,你是否願意起來,與祂同工?

三、敬拜為優先(1:9–11)

這段經文(以斯拉記 1:9–11)清楚地展現出「以敬拜為優先」這一主題,反映出神百姓歸回後的首要任務不是安居樂業或重建家園,而是恢復與神的關係、重建聖殿敬拜。

古列王下令,將尼布甲尼撒當年從耶路撒冷聖殿擄走的聖殿器皿歸還。這些器皿原先被存放在巴比倫王的神廟中,如今重新歸回神的殿中,象徵著神與祂子民的關係重新建立。

這些器皿由庫官米提利達交給猶大的領袖設巴薩(可能是當時的省長或歸回的總負責人),包括:

- 金盤30個

- 銀盤1,000個

- 刀29把

- 金碗30個

- 銀碗410個

- 其他器皿1,000件

總共 5,400件,都是過去聖殿中所用的聖物。設巴薩負責將這些神聖器皿帶回耶路撒冷。

這段記錄並非單純的清單或數據,而是提醒我們:敬拜的恢復,是重建的核心。古列王不只是口頭支持重建聖殿,他以實際行動還器皿,顯示對神的敬畏與詔令的認真。他知道,真正的復興,必須從敬拜開始。

這些器皿曾在所羅門的聖殿中被使用,代表神同在與聖潔的敬拜。如今重回耶路撒冷,預告著敬拜的重啟,也顯明神的信實——祂不忘自己的約。

等到第三章,當新聖殿的根基立下,老一輩人見到久違的敬拜恢復,不禁淚流滿面。那不只是感動,更是一種歷史記憶與屬靈經歷的交錯。他們親眼見證了神的信實與應許的成就。

在外面世界,雖然政治局勢不穩,波斯改朝換代,新王上任,但百姓仍選擇把敬拜擺在首位。這是一種信心的行動,是對神關係的回應,是與神和好的起點。

應用反思

今天的我們,敬拜似乎成了一件理所當然的事:不需長途跋涉、不必面對敵人、不再缺乏資源。可我們是否還像當年那些回歸者一樣,把敬拜放在生命的首位?是否願意付代價來尋求與神親近的生活?

我們可以問自己:

- 我的生命是否以神為中心?

- 我的時間、選擇與價值觀是否顯出敬拜神的優先?

- 敬拜是否只是習慣性的參與,還是真實的渴慕與回應?

正如當年猶太人重返廢墟中的耶路撒冷,為的是重建聖殿、恢復敬拜,我們今日是否也願意回到起初的愛,把神重新放在我們生命的首位?

總結

No comments:

Post a Comment